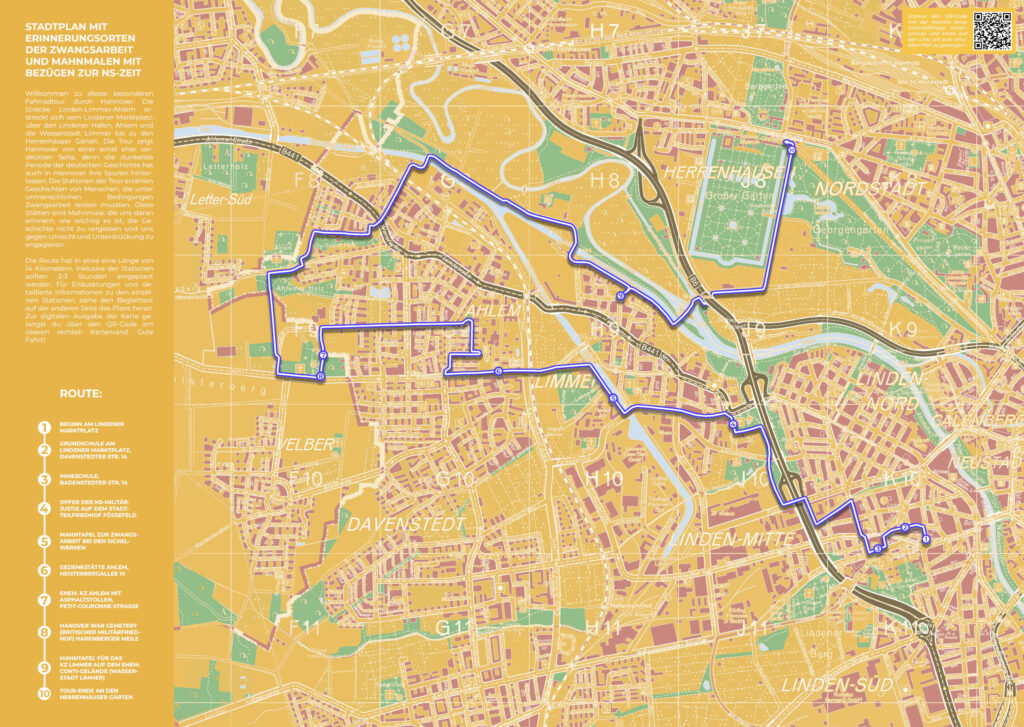

1. BEGINN

Beginn am Lindener Marktplatz vor dem Lindener Rathaus und Bürgeramt, Straßenbahnhaltestelle Lindener Marktplatz (Linie 9)

2. GRUNDSCHULE AM LINDENER MARKTPLATZ UND 3. IHMESCHULE (HEUTE HELENE-LANGE-SCHULE)

Davenstedter Straße 14 sowie Badenstedter Straße 14

In Hannover wurden mehr als 30 Schulen im Stadtgebiet für die Unterbringung von Zwangsarbeiter*innen genutzt, nachdem der Schulbetrieb kriegsbedingt eingestellt worden war. Auch in der Grundschule am Lindener Marktplatz und in der Ihmeschule wurden ab Herbst 1944 Zwangsarbeiter*innen und italienische Militärinternierte untergebracht1. Zwangsarbeiter*innen waren also mitten in den städtischen Wohngebieten wahrnehmbar und nicht nur abgeschoben in den Industriegebieten und Lagern am Rande der Stadt.

Über Erinnerungsarbeit der Schulen zu diesem Teil ihrer Geschichte ist nicht viel bekannt. Vorbildhaft haben aber Schüler*innen der Käthe-Kollwitz Schule in der Podbielskistraße die Unterbringung von Zwangsarbeiter*innen der Firma Bahlsen auf ihrem Schulgelände im Rahmen eines Geschichtsseminars aufgearbeitet und 2024 in einer Ausstellung im Foyer des Stadtarchivs präsentiert2.

4. OPFER DER NS-MILITÄRJUSTIZ AUF DEM STADTTEILFRIEDHOF FÖSSEFELD

Auf dem im 19. Jahrhundert als Militärfriedhof angelegten Stadtteilfriedhof Fössefeld sind neben anderen in Hannover verstorbenen Soldaten aus dem ersten und zweiten Weltkrieg auch solche bestattet, die von der NS-Militärjustiz wegen Ungehorsams („Fahnenflucht“, Selbstverstümmelung oder „Wehrkraftzersetzung“) zum Tode verurteilt und in Hannover hingerichtet wurden. Wegen „Wehrkraftzersetzung“ wurden Soldaten, die den Kriegsdienst verweigerten, Kritik an Hitler übten, Flugblätter der Alliierten verteilten, Kriegsgefangenen oder den erklärten „Feinden“ des Nazi-Regimes halfen als sog. Kriegsverräter von gna-

denlosen Militärrichtern zum Tode verurteilt. Heute wird der Stadtfriedhof Fössefeld als Kriegsgräbergedenkstätte erhalten.

5. MAHNTAFEL ZUR ZWANGSARBEIT BEI DEN SICHELWERKEN

Die Sichel-Werke waren aufgrund ihrer Zelluloseproduktion ein wichtiger Lieferant für verschiedene Industriezweige der Kriegsproduktion. Zwischen 1940 und 1945 beschäftigten sie nach Angaben der Betriebskrankenkasse insgesamt 573 Frauen und Männer als Zwangsarbeiter*innen, im wesentlichen aus Osteuropa. Häftlinge aus Konzentrationslagern wurden nicht beschäftigt.

Bereits ab Anfang 1940 gab es firmeneigene Zwangsarbeiterbaracken in der Südfeldstrasse und der Holzrehre. Einem Bericht des ehemaligen polnischen Zwangsarbeiters Tadeusz Rudzik lassen sich sehr anschaulich die schwierigen und unzumutbaren Lebensbedingungen entnehmen.

Am 10. April 1945 besetzen US-amerikanische Truppen die Stadt Hannover und das Sichel-Werk. Der SPD-Politiker Kurt Schumacher arbeitete nach seiner Haft von Oktober 1943 bis März 1945 als Angestellter bei den Sichel-Werken.

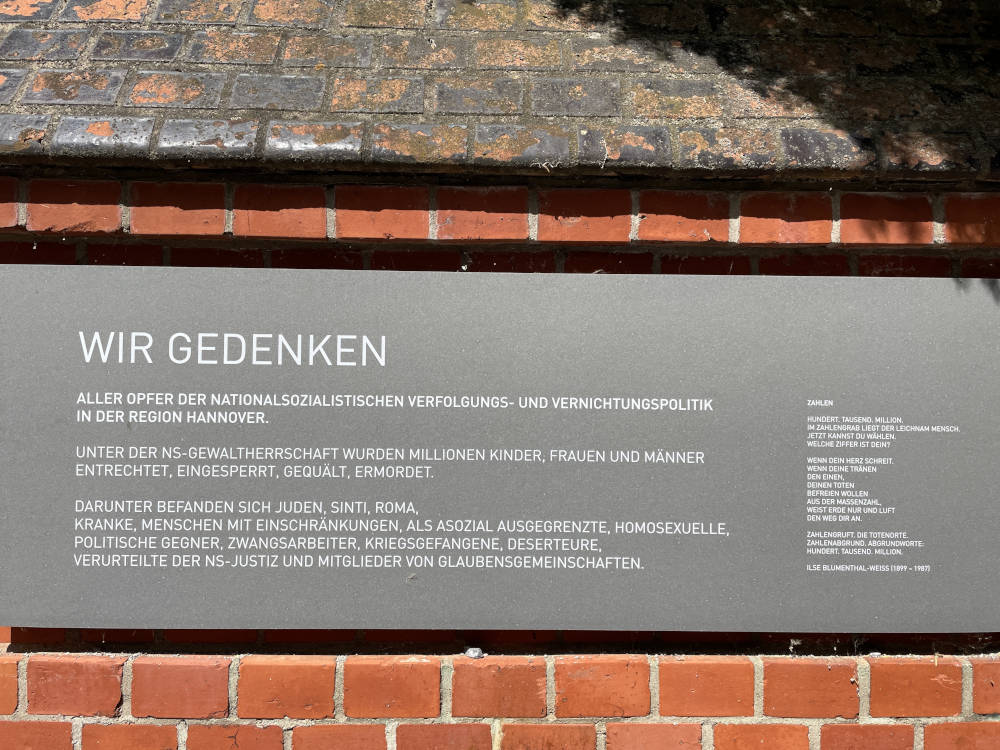

6. GEDENKSTÄTTE AHLEM

Heisterbergallee 10

Die Gedenkstätte Ahlem befindet sich am Ort der ehemaligen, von Moritz Simon 1893 gegründeten, Israelitischen Gartenbauschule Ahlem. Jüdische Jugendliche wurden hier bis zur Zwangsschließung durch die Nationalsozialisten am 29. Juni 1942 in Gartenbau und weiteren praktischen Berufen ausgebildet und nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten 1933 für die Auswanderung nach Palästina, Südamerika und in andere Regionen der Welt vorbereitet. Im Herbst 1941 beschlagnahmte die Gestapo das Schulgelände und nutzte es als zentrale Sammelstelle für die Deportation der Jüdinnen und Juden aus den Regionen Hannover und Hildesheim. Im Oktober 1943 richtete die Gestapo im Direktorenhaus der Gartenbauschule eine Außenstelle ein. Vorrangig waren hier die für die Beaufsichtigung der Zwangsarbeiter zuständigen Referate untergebracht. Ab Juli 1944 nutzte die Gestapo das ehemalige Direktorenhaus als Gefängnis für mehrere hundert Häftlinge, hauptsächlich Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. In der ehemaligen Laubhütte richtete die Gestapo in der Endphase des Krieges eine Hinrichtungsstätte ein. Heute wird an dem Ort der ehemaligen Laubhütte, die 1945 von den Nazis niedergebrannt wurde, der Menschen gedacht, die noch kurz vor Kriegsende hingerichtet wurden. Am 10. April 1945 befreiten die Alliierten Ahlem3.

Weiter geht es entlang der Heisterbergallee, bis wir rechts in die Straße „An der Gartenbauschule“ abbiegen und hinter der Straße „An der Laubhütte“ in den Anna-Turgonska-Anger und dann den Berta-Weiß-Weg fahren. Diese mit Legendenschildern ausgestatteten Straßen erinnern an die Gartenbauschule Ahlem und exemplarisch an das Schicksal der hier inhaftierten und von hieraus deportierten Menschen. So bspw. an die in dem Polizeiersatzgefängnis Ahlem getötete Zwangsarbeiterin Anna-Turgonska (10.02.1926 – 02.03.1945) und die Sintizza Berta Weiß (28.06.1923 – 29.04.2000), die zur Zwangsarbeit herangezogen und kurzzeitig im Ersatzgefängnis Ahlem inhaftiert war.

7. EHEM. KZ AHLEM MIT ASPHALTSTOLLEN

Petit-Couronne-Straße

Seit 1943 wurde in Hannover, insbesondere von der Continental AG, nach Örtlichkeiten gesucht, um kriegswichtige Produktion bombensicher unterzubringen. Der unterirdische Asphaltstollen in Ahlem wurde für geeignet gehalten und das sechste von insgesamt sieben hannoverschen Konzentrationslagern in Ahlem errichtet. Die Firma Continental AG hatte ihr eigenes KZ in Stöcken aufgelöst und alle Häftlinge in das neu errichtete Lager in Ahlem verbracht. Dort sollten sie im stillgelegten Asphaltstollen die unterirdische Produktion der Continental und der Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover (MNH) ausbauen. Ab Ende November 1943 wurden insgesamt 1.500 Häftlinge auch aus anderen Lagern im Asphaltstollen eingesetzt, von ihnen starben 750 aufgrund der unmenschlichen Bedingungen. Damit hatte Ahlem die höchste Sterblichkeitsrate der hannoverschen Konzentrationslager.

Das Mahnmal für das KZ Ahlem ist auf Initiative des Arbeitskreises „Bürger gestalten ein Mahnmal“ entstanden und wurde am 4. Februar 1994 durch den damaligen Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg der Öffentlichkeit übergeben. Es ist über die Petit-Couronne-Straße und den Fußweg Am Mahnmal zu erreichen und besteht aus einem symbolischen Stollengang mit 750 Asphaltplatten in der Spitze, jede steht für einen umgekommenen Häftling. Senkrechte Bahnschienen (siehe Deckblatt) symbolisieren die Arbeit im Stollen und die Deportationen der KZ-Häftlinge mit der Reichsbahn. Der Gedenkplatz erinnert an den ehemaligen Appellplatz.

Am 3. November 2022 wurde ein Rundweg über das Gelände des ehemaligen KZ eingeweiht. Infotafeln und Fundamentreste entlang des Weges vermitteln einen authentischen Eindruck der Lagerverhältnisse.

8. HANOVER WAR CEMETERY (BRITISCHER MILITÄRFRIEDHOF)

Harenberger Meile

Der Hanover War Cemetery (sog. Englischer Friedhof) ist eine Anfang der 50er Jahre angelegte Kriegsgräberstätte, die von der Commonwealth War Graves Commission (CWGC) als exterritoriales Gebiet Großbritanniens nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet wird. Die über das ganze Land verstreuten Einzel- und Gruppengräber von gestorbenen und in Deutschland beigesetzten Soldaten des Commonwealth sollten auf einem Zentralfriedhof zusammengeführt werden. 2.451 Soldaten, überwiegend Angehörige der Luftwaffe, von denen viele in deutschen Kriegsgefangenenlagern verstarben, fanden hier ihre letzte Ruhestätte.

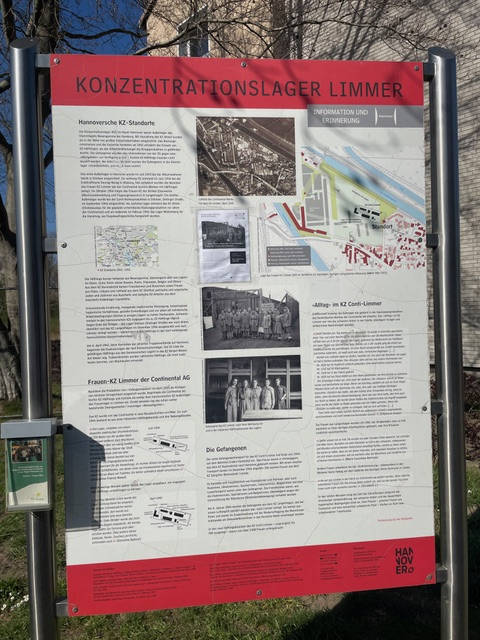

9. MAHNTAFEL FÜR DAS KZ LIMMER AUF DEM EHEM. CONTI-GELÄNDE (WASSERSTADT LIMMER)

Von Ende Juni 1944 bis Anfang April 1945 befand sich hier ein von den Continental Gummiwerken errichtetes Außenlager zunächst des KZ Ravensbrück, ab September 1944 des KZ Neuengamme. Zuletzt waren dort 1.000 Frauen, größtenteils aus Frankreich und Polen, interniert, die als Résistance-Unterstützerinnen oder während des Warschauer Aufstands von den Deutschen gefangen worden waren. Die Frauen mussten unter schwersten Bedingungen Zwangsarbeit verrichten, vor allem bei der Continental AG und in den Brinker Eisenwerken. Nach der Räumung des Lagers am 6. April 1945 wurden die Frauen gezwungen, zum KZ Bergen-Belsen zu marschieren, viele überlebten diesen Marsch nicht. Die im Lager zurückgelassenen Kranken wurden am 10. April 1945 von amerikanischen Soldaten befreit.

Nach 1945 bebaute die Conti das Lagergelände zum großen Teil mit neuen Fabrikgebäuden. 1999 stellte die Continental AG die Produktion am Standort Limmer ein. Auf dem Gelände ist heute ein neues Wohnprojekt entstanden, die Wasserstadt Limmer. Der „Arbeitskreis Ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer“ hat erreicht, dass mehrere Straßennamen in der Wasserstadt nach ehemaligen Zwangsarbeiterinnen benannt wurden und plant einen neuen Gedenkort auf einem Teil des nicht bebauten ehemaligen KZ-Geländes.

10. TOUR-ENDE

Die Tour endet an den Herrenhäuser Gärten – gute Fahrt!

Fußnoten

1 ↑ Vgl. Janet v. Stillfried, Das Sachsenross unterm Hakenkreuz, Göttingen 2016, S. 233f.

2 ↑ https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Bildung/ Bibliotheken-Archive/Stadtarchiv-Hannover/Veranstaltungen-und-Projekte/Zwangsarbeiterlager-auf-dem-Käthe-Kollwitz-Schulgelände

3 ↑ Förderverein Gedenkstätte Ahlem (Hrsg.), Ein Leitfaden zur Geschichte der israelitischen Gartenbauschule Ahlem & Gedenkstätte Ahlem; Janet v. Stillfried, a.a.O., S. 178f.; 211-215